श्रीभगवानुवाच |

प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव |

न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति || 22||

उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते |

गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते || 23||

श्रीभगवान् उवाच-प्रभु ने कहा; प्रकाशम् प्रकाश; च–तथाप्रवृत्तिम्-कार्य रूप; च-तथा; मोहम्-मोह; एव-भी; च-और; पाण्डव-पाण्डुपुत्र, अर्जुनः न-द्वेष्टि-घृणा नहीं करता; सम्प्रवृत्तानि-जब प्रकट होते हैं; न-निवृत्तानि-न रुकने पर जब अप्रकट होते हैं; काङ्क्षति-आकांक्षा करना; उदासीनवत्-तटस्थ; आसीनः-स्थित; गुणैः-प्राकृत शक्ति के गुणों द्वारा; य:-जो; न कभी नहीं; विचाल्यते विक्षुब्ध होना; गुणा:-प्राकृतिक गुण; वर्तन्ते-कर्म करना ; इति-एवम्-इस प्रकार जानते हुए; यः-जो; अवतिष्ठति-आत्म स्थित है; न कभी नहीं; इङ्गते–विचलित;

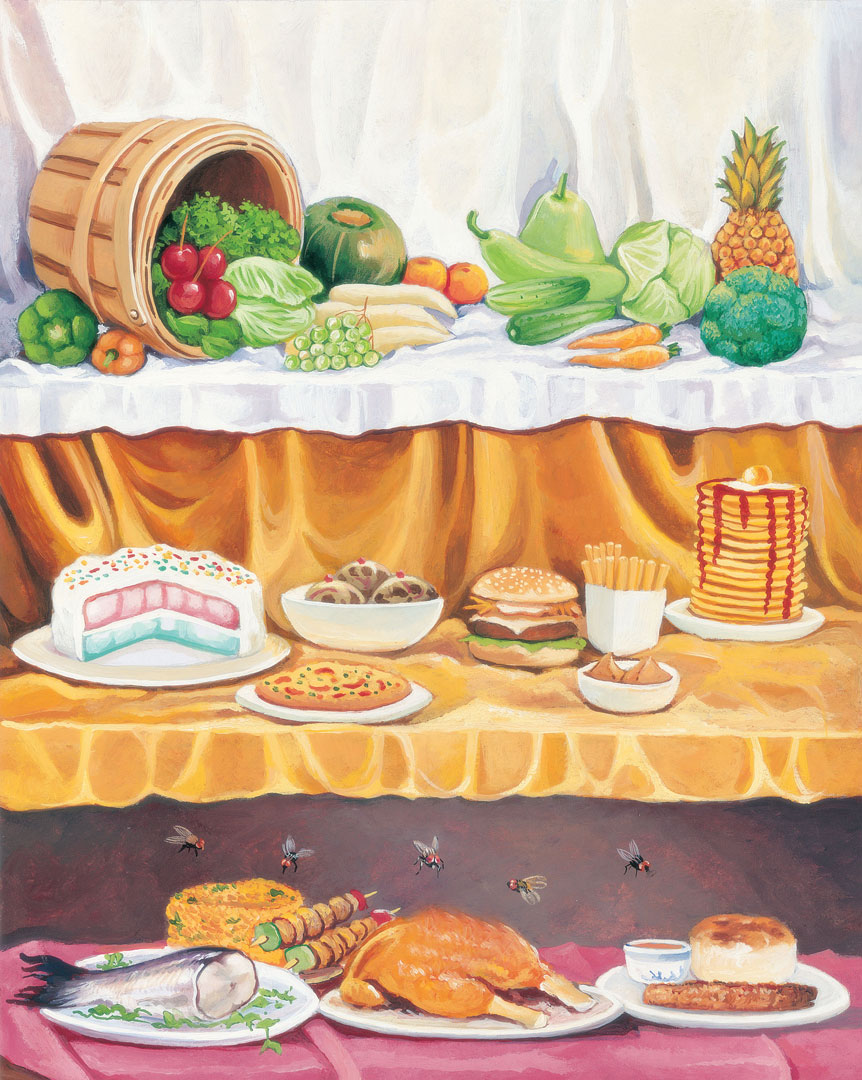

BG 14.22-23: भगवान ने कहा-हे अर्जुन! तीनों गुणों से रहित मनुष्य न तो प्रकाश, (सत्त्वगुण का उदय) न ही कर्म, (रजोगुण से उत्पन्न) और न ही मोह (तमोगुण से उत्पन्न) होने पर इनसे घृणा करते हैं और न ही इनके अभाव में इनकी लालसा करते हैं। वे गुणों की प्रकृति से उदासीन रहते हैं और उनसे विक्षुब्ध नहीं होते। यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, वे बिना विचलित हुए रहते हैं।

Start your day with a nugget of timeless inspiring wisdom from the Holy Bhagavad Gita delivered straight to your email!

श्रीकृष्ण अब तीनों गुणों से परे हो चुके मनुष्यों के लक्षणों को स्पष्ट करते हैं। ऐसे मनुष्य यह देखते हैं कि संसार में गुण ही कार्य कर रहे हैं और व्यक्तियों, पदार्थों और आस-पास की परिस्थितियों में उनके प्रभाव प्रकट हो रहे हैं। अतः वे उनसे विक्षुब्ध नहीं होते। सिद्ध व्यक्ति जब तमोगुण के संपर्क में आते है तब वे उससे द्वेष नहीं करते और उसमें फंसते भी नहीं हैं। संसारी मानुष संसारिक विषयों की अत्यधिक चिंता करते हैं। वे अपना समय और ऊर्जा संसार के पदार्थों और संसार की घटनाओं के चिंतन में लगाते हैं। दूसरी ओर सिद्ध आत्माएँ मानव कल्याण के लिए भी प्रयास करती हैं। वे ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उनका स्वभाव ही दूसरों की सहायता करना होता है। वे अनुभव करती हैं कि संसार का अंतिम संचालन भगवान के हाथों में है। अतः उन्हें केवल अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए और शेष सब भगवान पर छोड़ देना चाहिए। संसार में आकर हमारा प्रथम कर्त्तव्य यह है कि हम स्वयं को शुद्ध करें। फिर शुद्ध मन के साथ हम स्वाभाविक रूप से उत्तम और संसार के लिए हितकारी कार्य करेंगे। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था-"वह परिवर्तन लाओ स्वयं में जिसे तुम संसार में देखना चाहते हो।"

श्रीकृष्ण कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति स्वयं को गुणों की क्रियाशीलता से परे मानते हैं। जब प्रकृति के गुण अपनी प्रवृत्ति के अनुसार संसार में कार्यों को सम्पन्न करते हैं तब वे न तो दुःखी और न ही हर्षित होते है। वास्तव में जब वे इन गुणों को अपने मन में भी देखते हैं तब भी वे विचलित नहीं होते। मन माया से निर्मित है और माया के तीनों गुण उसमें निहित होते हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से मन को इन गुणों और इनके विचारों के प्रभुत्व में रहना पड़ता है।

समस्या यह है कि हम मन को स्वयं से अलग नहीं समझते और इसलिए जब मन क्षुब्ध करने वाले विचार बनाता है तब हम अनुभव करते हैं-"ओ, मैं नकारात्मक दृष्टिकोण से सोच रहा हूँ।" हम बुरे विचारों से जुड़ते है और उन्हें अपने भीतर स्थान और स्वयं को क्षति पहुँचाने की अनुमति देते हैं। इसकी अति तब होती है जब हमारा मन भगवान और गुरु के विरुद्ध विचार बनाता है और हम उन्हें अपने विचार मान लेते हैं। उस समय हमें मन को अपने से अलग तत्त्व के रूप में देखना चाहिए, तभी हम नकारात्मक विचारों से दूर हो सकेंगे। तब हम इस प्रकार मन के विचारों को अस्वीकार करेंगे-“मैं ऐसे विचारों को कोई महत्त्व नही दूंगा जो मेरी भक्ति में सहायक नहीं हैं।" महापुरुष गुणों के प्रभाव से मन में उठने वाले सभी नकारात्मक विचारों से दूर रहता है।